5分でわかるトレンドワード 海の次世代モビリティ

要約

●次世代モビリティは、陸、空、そして海でも●海にも次世代モビリティが求められる背景

●産学官により進む実証実験

●海の次世代モビリティは海のDX

次世代モビリティは、陸、空、そして海でも

次世代モビリティというと、EV、自動運転、シェアリングサービスなど地上の乗り物を連想しがちですが、空のモビリティこと空飛ぶクルマも、各地で物流や運搬の実証実験が進んでおり、大阪万博では実際に来場者を乗せての運行が予定されているなど、一気に身近なものになっていきそうです。

では陸、空に続いて海にも次世代モビリティの波が来ていることをご存知でしょうか。今回は海の次世代モビリティについてご紹介します。

海にも次世代モビリティが求められる背景

日本は四方を海に囲まれた島国であり、離島や沿岸地域が多く存在します。これらの地域では、高齢化や過疎化による水産業などの人手不足、インフラの老朽化、海洋環境の変化といった課題が着実に深刻化しています。これらの課題解決に寄与し、地域の活性化や持続可能な海洋利用を促進するために、海の次世代モビリティが重要視されるようになってきました。

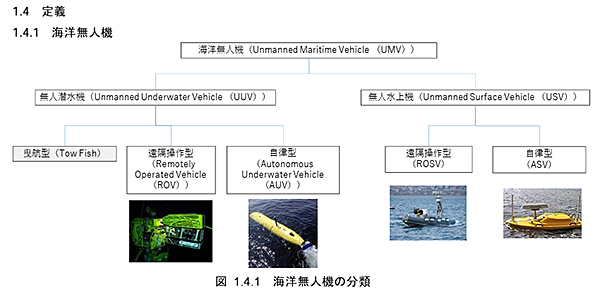

海の次世代モビリティとは、海上や水中での新しい移動手段や技術を指します。無人船や自律型潜水機、遠隔操作型潜水機などを使って、交通、物流、海洋や資源探査、環境モニタリングなどを行おうとするもので、国による支援施策、実証実験が各地で始まっているほか、すでに実用に入っているものもあります。

海の次世代モビリティとしては、ASV、AUV、ROVといったものが挙げられます。それぞれどのようなものか紹介します。

・ASV (Autonomous Surface Vehicle)

遠隔操作または自律航行により水上を移動する小型無人ボートです。物資輸送や海洋調査での活用が進んでいます。

・AUV (Autonomous Underwater Vehicle)

「海のドローン」とも呼ばれる自律型無人潜水機で、水中を自動で航行しながらデータを収集します。海底調査や資源探査、環境モニタリングに活用されます。

・ROV (Remotely Operated Vehicle)

遠隔操作型無人潜水機で、船や陸からケーブルを介して操作し、水中での作業や調査を行います。海底構造物の点検や修理、環境調査に使用されます。

※出典: 国土交通省 AUV の安全運用ガイドライン」より

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000191.html

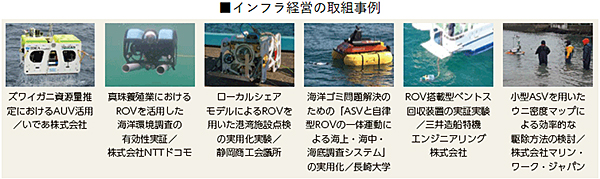

産学官により進む実証実験

国土交通省では、沿岸・離島地域の課題解決や新たな海域利用の促進を図るため、2020年より産学官による協議会を設置し、ASV、AUV、ROV等の海の次世代モビリティのさまざまな実証事業を実施しています。

※出典:国土交通白書 2022

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r03/hakusho/r04/html/n2261c01.html

また国土交通省に限らず、内閣府、経済産業省、水産庁、消防庁、NEDOやJSTといった研究開発機関、さらには全国の自治体で海の次世代モビリティの支援施策が行われており、国全体で海の課題を解決しようという動きが広まっています。

※出典:国土交通省 海の次世代モビリティ 情報プラットフォーム

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/SeaMobilityPF/event.html

海の次世代モビリティは海のDX

今後、海のモビリティ技術はさらに発展し、海関連の課題を解決する「海のDX」として海洋資源の持続可能な利用や環境保全、物流の効率化などに大きく貢献することが期待されています。

また新たなビジネスモデルの創出や地域経済の活性化も期待され、陸のモビリティ、空のモビリティに並ぶ新しいマーケットとしても注目されています。